Se ganaba la vida con empeño, y lo que le mandaban lo aprendía y lo hacía, aunque no era el trabajo soñado para una adolescente mujer. Tuvo que podar, carpir, montear, durante jornadas no de 8, sino de 12 horas. No era ciertamente su idea de vida. Sentía que en Italia, bien o mal, tenían una casa, acá era un rancho, sin luz, sin agua, sin nada, como en el medio de una selva. “Lloraba noche y día”...... Comenzó una nueva etapa. Esta se coronó con el éxito que tuvieron cuando por puro mérito de Eduardo, un truco o invento, los consagró en la venta de gladiolos e ilusiones. Probó un día utilizar diferentes licores brasileros que había encontrado, y los mezcló en el agua donde reposaban las flores antes de llevarlas a la feria. Los pétalos se teñían de colores inusuales, como café veteado con blanco. De todas partes iban en busca de esas flores de colores extraños, y vendían toda la producción....¿El vino? No, a pesar de la cultura vitivinícola de su esposo, no toma vino. ¿La Pasta? Nunca la aburre, jamás. De las comidas, prefiere dejar de lado los garbanzos y las lentejas. Y su especialidad fueron siempre los ravioles de ricotta (casero, claro).....

por Silvina Lorier

Sumergida en una sopa de letras, con el sol de media tarde entibiando la habitación, me encuentro a Carmela, mi inmigrante italiana del día de hoy. Está de paso, aunque casi permanente, en una chacra de Rincón del Cerro, donde vive una de sus hijas, quien la acoge luego de que su casa en la ciudad de Las Piedras fuera desvalijada por “gente mala que se aprovecha de lo ajeno” hace poco menos de dos meses. No parece, pero tiene 82 años. Está bien mentalmente, me aclara, pero las piernas ya no le responden, por eso hay un bastón reposando sobre la cama. Mira el paisaje tras la ventana enrejada que debemos usar los libres para protegernos, se ve rodeada de naturaleza, como desde pequeña, como en su juventud y como le gusta a ella. Le cuento que soy de Florida, y sabe que allí está la Capilla de San Cono, de Teggiano, porque solía visitarla. Ahora es su turno, me cuenta de dónde viene.

Nació en el año 1939, en Caposele, Provincia de Avellino. El sitio donde nace L’Acquedotto Pugliese: “l’opera di cui il mondo non ricorda l’eguale”. Lugar donde las aguas recogidas del Monte Cervialto forman una cuenca que alimentan el manantial Sanitá y se abren paso al Río Sele. Este rincón de Italia, que en el recuerdo de Carmela está como un puñado de “tierras miserables” por varios motivos, se conformó como pueblo de trabajo, porque abastecía muchos otros sitios con las cristalinas aguas que hoy pueden verse emanar de la simbólica fuente de la Piazza Sanitá. No es un sitio cualquiera, “es una experiencia para vivir”. Claro está, en esta historia personal hay tintes oscuros que empañan la imagen.

Nos adentramos en una niñez manchada por la Segunda Guerra Mundial, esa parte de la memoria que cuesta revolver, pero que enseña mucho sobre resistencia, valentía, amor, y sobretodo, sobre resiliencia. Antonio Malanga, el papá de Carmela, debió ir al frente durante muchos años, y María Rafaela, su esposa, se encargó no sólo de esperarlo, sino también de criar a sus hijos y salvaguardarlos de este horror de la humanidad. “Papá llegó a casa desnudo, lleno de piojos, enfermo, escapado de un campo de concentración, volvió en tren mientras pudo, o caminando” Se había salvado. Solía tener un diario en tiempos de combate, pero de todo fue despojado. Hoy, mientras escribo, me pregunto si alguien más llegó a leer lo que ese diario contenía, si fue destruido sin reparos, si alguien lo encontró y lo conservó como un tesoro, o simplemente el tiempo hizo de él cenizas o polvo. Quién sabe… Simplemente volvió con lo que pudo, lo suficiente para continuar viviendo. Carmela era pequeña, pero lo vio llegar. Mientras me lo cuenta, una suave pero repentina cascada de lágrimas le inunda los ojos. “Vi a mi madre en la Capilla de San Gerardo” – pausa – “se puso de rodillas y dijo Gracias a Dios vino sano” Entre lágrimas prosigue, aunque sonríe mientras lo recuerda “Son cosas que duelen” y no hay nada que quite ese dolor. Escucho el relato y me parece que los aviones están pasando por arriba del techo mientras me dice “ ahora nos tiran una bomba”. Trato de volver al presente, y ver que está ahí para contarme que eso ya pasó, porque los refugios que habían construido bajo tierra, los habían salvado más de una vez.

Después de la guerra, no quedaba nada, sólo “miseria por todos lados” La familia de Carmela trabajaba la tierra, cosechaban muy poco, y aunque tenían un pequeño viñedo, no había mano de obra. Ayudaban en las tareas desde pequeños, de hecho, eso la privó de concurrir a la escuela con normalidad. No obstante, tuvo un maestro, Don Lorenzo, a quien recuerda por su “maldad”. Los golpes con una especie de bastón en las manos si no cumplían la tarea estaban asegurados. Lo poco que concurrió Carmela, se aseguró de ir estudiada, y por lo menos aprendió a leer y escribir. Luego, hubo que trabajar. Cuidar de sus hermanos era su principal tarea, mientras su mamá trabajaba en la tierra.

Venir a Uruguay no era un proyecto de vida, era lo que fue para muchos inmigrantes italianos, una salida, un escape. Doña María, no quería separarse nunca más de su marido, ni de sus hijos, se juró que esa experiencia no la volvería a vivir, y todos marcharon juntos hacia una nueva vida. Y cuando digo todos, me refiero a que eran ocho. Porque Carmela tiene 5 hermanos: Alfonso, Lorenzo, Rocco, José y Gelsomina. Todos viven hoy en Uruguay. Desde su pueblo, en taxímentro, hacia Nápoles, se embarcaron el 29 de mayo de 1950 y arribaron aquí el 14 de julio. Un viaje cargado de esperanza, y otras cosas, como herramientas de trabajo y provisiones de comida. En especial, Carmela cargó con lo que debía ser su ajuar de novia, porque ya tenía más de 15 años, y debía preparar “il corredo” como correspondía según la tradición. Este consistía en su caso, en la tela para las sábanas, de las cuales apenas bordó una, y terminó por quedárselas su madre. El destino le tenía preparada otras aventuras antes del casamiento. Había dejado un “dragoncito” en su tierra natal, porque “entre muchachos jóvenes, eso era natural” afirma con cierta picardía. En Uruguay, ya había un familiar referente que les permitió la llegada. Pero reconoce que vinieron “a ciegas”, no sabían nada de estas tierras, que igualmente, pasaban por su mejor momento y eran ampliamente reconocidas. La familia Malanga-Salvatoriello llegó a Melilla, y tenía un proyecto de trabajo que no se dio, y terminaron enseguida en Canelón Chico, en una quinta, trabajando como peones rurales. Carmela también, a la par de su padre y hermanos. Se ganaba la vida con empeño, y lo que le mandaban lo aprendía y lo hacía, aunque no era el trabajo soñado para una adolescente mujer. Tuvo que podar, carpir, montear, durante jornadas no de 8, sino de 12 horas. No era ciertamente su idea de vida. Sentía que en Italia, bien o mal, tenían una casa, acá era un rancho, sin luz, sin agua, sin nada, como en el medio de una selva. “Lloraba noche y día” Por ese capricho justificado de una madre que no quería separarse de su familia, no pudo trabajar como doméstica, y debió conformarse con lo que la vida le estaba dando hasta ese momento.

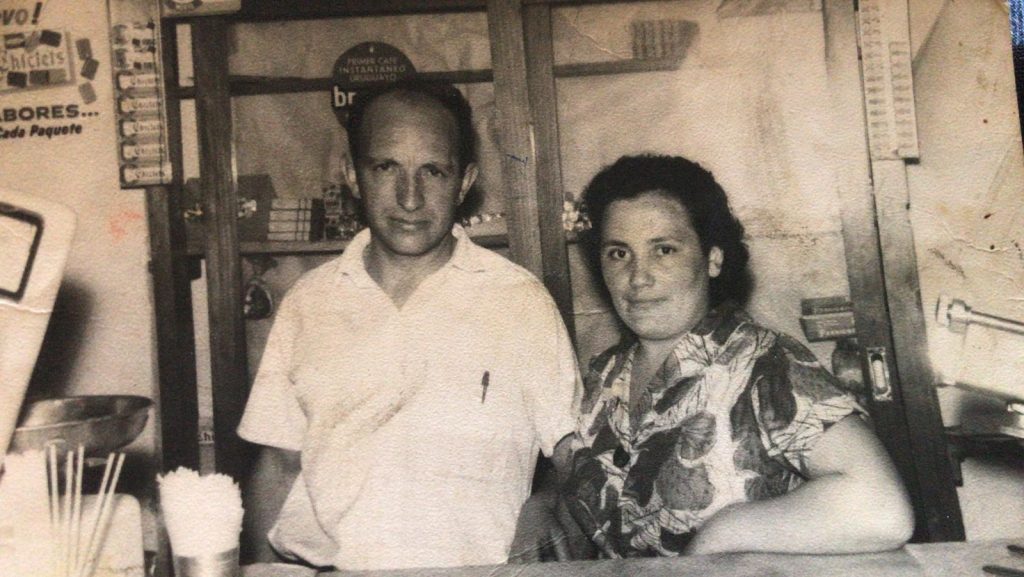

Poco menos de una década, y el amor golpeó las puertas, aunque no sólo atravesó puertas, fue un encuentro internacional, podemos decir. No conoció a Eduardo en un baile, lo conoció juntando membrillos en Melilla. Y no era otro italiano, era un español, de pura cepa, oriundo de Santander. Habían venido a Uruguay el mismo año, de Europa, ambos a “Hacer la América” y les tocó sembrarla y cosecharla, pero juntos. Eduardo Andrés trabajaba en la antigua granja de la familia Pesquera, hoy Bodega Bouza. Se comprometieron y se casaron en la Iglesia Santa María el 21 de mayo de 1960. Nacía una familia italo-española, más criolla que europea. Carmela aprendió muy bien el castellano, de hecho, casi no hay rastros de un acento tano en su conversación. Pronto pasarían del campo a pleno centro montevideano, donde alquilaron y trabajaron una rotisería, en la esquina de Carlos Roxlo y 18 de Julio, alimentando a los trabajadores de tiendas como Saúl, Harrington, supermercado Ta-Ta, que en su escasa media hora libre corrían a comprar comida que Carmela preparaba con ayuda de un empleado. Eduardo tomaba los pedidos en la calle, y ella, se hizo de los números y del trato con el público. Hoy no cocina casi, porque haciendo suya la frase de Osiris Rodríguez Castillo “galopié mucho una vez y… llegué tarde lo mesmo”; está cansada de tanto trote. Ayuda en los quehaceres domésticos, pero con la calma de una abuela jubilada con nanas. El negocio no prosperó porque alguien les jugó you una mala pasada, y volvieron adonde crecía la materia prima: el campo. Allí en la lucha, debieron pedir fiado, un buen hombre, carnicero, los abasteció durante un año, de buena fe, cosa que hoy no se puede ni pensar. Cumplieron. Trabajando, siempre trabajando. La tierra daba de comer, pero no daba más. Un día, sabias palabras llegaron a los oídos de Eduardo: “la tierra pobre empobrece al que la trabaja” y decidieron mudarse. Un pequeño golpe de suerte los llevó a establecerse como medianeros y lentamente progresaron. Un día llegó un tractor, y otro día los animales, la producción y la venta. Tiempos de aprendizaje, tiempos de coraje. Carmela, que “no sabía tocar un bicho”, pensó que si su marido trabajaba, ella podía ayudar. Corazón en mano, sacó el caballo y el buey a comer, ordeñó las vacas y como si fuera poco, crió tres niñas: Ana María, María del Carmen y María de los Ángeles. También tuvo tiempo y capacidad para plantar almácigos y producir más. Compraron un camión REO de origen americano que armó su esposo con algo de ayuda e ingenio, y empezaron a salir a la feria del Cerro, más tarde también llegaron a Tristán Narvaja. Ama de casa y agricultora, se las arreglaba para cumplir con todo. Una vez que la cocina estaba limpia, y las niñas dormían, se dedicaba a la costura. Comprar la ropa no era barato, entonces reciclaba prendas o directamente con tela que traía su esposo de la feria, le hacía pijamas de felpa a sus hijas para mantenerlas abrigada. De mirar y copiar, de darse maña se trataba. Las cosas mejoraron y el sueño de la tierra propia se hizo realidad. Se establecieron en Rincón del Colorado, frente a la casa de los padres de Carmela. Comenzó una nueva etapa. Esta se coronó con el éxito que tuvieron cuando por puro mérito de Eduardo, un truco o invento, los consagró en la venta de gladiolos e ilusiones. Probó un día utilizar diferentes licores brasileros que había encontrado, y los mezcló en el agua donde reposaban las flores antes de llevarlas a la feria. Los pétalos se teñían de colores inusuales, como café veteado con blanco. De todas partes iban en busca de esas flores de colores extraños, y vendían toda la producción. Después de tanto trabajo, llegó el momento de descansar. Carmela cargaba con 60 y Eduardo con 70. Vendieron la quinta, invirtieron el dinero y aseguraron un poco el futuro donde se dedicarían a disfrutar.

Como todo inmigrante, el deseo más profundo, es volver a la tierra natal. Eduardo al cumplir 50 hizo un viaje a España, y Carmela luego de 30 años en Uruguay hizo lo mismo, junto a su mamá María ya con ochenta y tantos, para caer en la realidad que de lo poco que había quedado, ya no quedaba nada. Las corridas migratorias del campo y los castigos de la madre naturaleza, habían despojado a Caposele de todo lo que Carmela recordaba. Allá donde nació, el feroz terremoto de Irpinia de 6,9 grados en la escala Richter que sacudió la Campania italiana el 23 de noviembre de 1980, tiró por tierra literalmente toda construcción que hubiera conocido. Fue devastador, por eso hoy en la Piazza XXIII Novembre de Caposele, le Pietre della Memoria, es un reconocido monumento que recuerda a los caídos en dicha tragedia. Entre esto y la despoblación, “donde hubo viñas sólo quedan espinas” La desilusión fue grande para Carmela, pero el reencuentro con familiares pudo apaciguar un poco esa tristeza. Luego volvió con su esposo y recorrieron gran parte de Italia, se estaban dedicando a “vivir la vida”; por eso viajaban mucho y disfrutaban de hacerlo.

Hace 10 años Eduardo ya no está, y Carmela pasa tiempo con sus hijas, sus 12 nietos y sus 7 bisnietos. Sus 5 hermanos viven cerca, pero la pandemia los ha mantenido lejos. Se ven poco, y suelen hablar por teléfono. Mira televisión, lo poco interesante que encuentra en la RAI, y los programas de entretenimiento españoles, ayuda todo lo que puede, y si no fuera porque tiene dificultad para caminar, la hubiera encontrado afuera, arrancando las papas que están bajo los pastos que se ven a través de la ventana de su habitación provisoria. Sigue siendo italiana, porque no se nacionalizó, al igual que su esposo, que no tramitó la ciudadanía uruguaya. Siempre ha estado en contacto con la naturaleza, ya sea en el campo, o en la ciudad de Las Piedras, donde aprovechaba los espacios para hacer una huerta. ¿El Mate? Ha formado parte de su vida en la modalidad de maté de té, mate dulce, mate con café y ahora mate amargo, siempre y cuando no le ataque mucha acidez. ¿El vino? No, a pesar de la cultura vitivinícola de su esposo, no toma vino. ¿La Pasta? Nunca la aburre, jamás. De las comidas, prefiere dejar de lado los garbanzos y las lentejas. Y su especialidad fueron siempre los ravioles de ricotta (casero, claro).

Ella es Carmela, y la conocí porque su nieto, Nicolás Monforte, es amigo de otro descendiente de italiano que conocí; porque todos tenemos eso en común en Uruguay, venimos del mismo lugar. Nicolás supo pasar su niñez aprendiendo a cocinar con la abuela, y me ha contado que fue increíble, aprendió a amasar, a hacer tortillas, pero por sobretodo a valorar las cosas, a no desperdiciar. Una mujer que sólo usaba faldas a pesar de su arduo trabajo en el campo y que no por ello le faltó tiempo para atender la casa y servir al marido, porque era lo que se esperaba de toda esposa; y a cuidar de todos los que la rodeaban, porque de chiquita fue la mamá de sus hermanos menores. Nicolás identifica por todo esto a la familia como el pilar fundamental, y recuerda con cariño la vivencia de “los domingos de mesa larga”, legado de españoles e italianos hermanados en Uruguay.