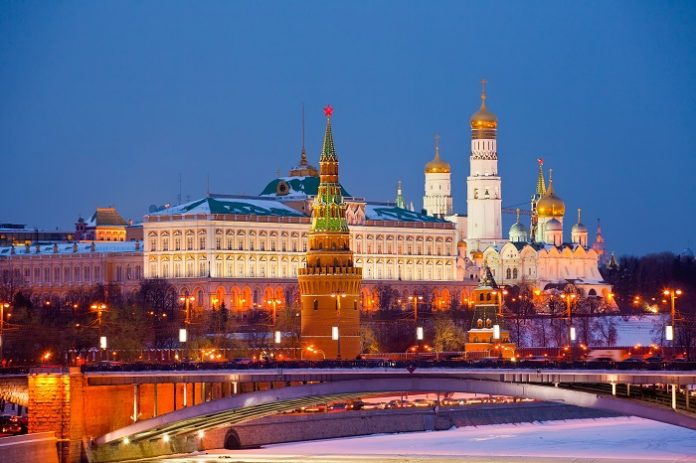

Ventuno dal Belgio, diciassette dai Paesi Bassi, quattro dall'Irlanda e uno dalla Repubblica Ceca. La guerra diplomatica con Mosca non si ferma e cresce ogni giorno il numero complessivo di diplomatici russi espulsi dall'Europa. Solo ieri sono stati quarantatré, appunto, ma le epurazioni vanno avanti dal giorno dell'invasione: venti da Estonia, Lettonia, Lituania e Bulgaria, tre dalla Slovacchia, quarantacinque dalla Polonia, senza dimenticare i dodici rappresentanti russi all'Onu che hanno dovuto lasciare il territorio americano. L'accusa, per tutti, è quella di spionaggio. Un affronto a cui il Cremlino ha risposto con le stesse armi, basandosi "sul principio di reciprocità". Lo ha riferito il ministero degli Esteri agli ambasciatori estone, lettone e lituano, convocati per annunciargli ritorsioni simili a quelle che hanno preso i loro governi, andando ad allargare ancor di più lo strappo tra la Russia e i Paesi Baltici. Ai funzionari americani è stata invece consegnata una lista con i nomi dei diplomatici considerati da Mosca come persona non grata. Stessa sorte toccata a tre diplomatici slovacchi, mentre la promessa di una ritorsione "appropriata" è stata inviata anche a Varsavia.

In questo contesto la guerra in Ucraina ha il suo peso ma "la decisione non è una sanzione, è legata alla nostra sicurezza nazionale", ha spiegato la ministra degli Esteri belga Sophie Wilmés. "I canali diplomatici con la Russia rimangono aperti, l'ambasciata russa può continuare a operare e noi proseguiamo a sostenere il dialogo", ha aggiunto al quotidiano Le Soir specificando che i diplomatici avranno due settimane di tempo per abbandonare il Belgio. L'operazione è stata concordata con il governo olandese, che nutre gli stessi sospetti di Bruxelles: i diplomatici russi che frequentavano le ambasciate di Anversa e L'Aja si fingevano tali quando in realtà erano spie al servizio di Mosca, con il compito di rubare preziose informazioni di sicurezza interna. Nelle stesse ore, a Dublino, all'ambasciatore russo in Irlanda veniva comunicata la decisione di espellere quattro diplomatici suoi connazionali, in quanto "le loro attività non sono conformi agli standard internazionali", si legge in una nota. In contemporanea dal Ministero degli Esteri ceco facevano sapere che "assieme ai nostri alleati stiamo riducendo la presenza dell'intelligence russa in Europa", mettendo alla porta un diplomatico russo, anche lui persona non grata. Una settimana fa era stata la Polonia ad adottare identiche misure nei confronti di quarantacinque (non) diplomatici: "In modo assolutamente coerente e determinato, stiamo smantellando la rete dei servizi speciali russi nel nostro Paese", aveva annunciato il ministro dell'Interno Mariusz Kaminski. A loro sono stati concessi cinque giorni per fare le valigie, tranne che per uno di loro particolarmente pericoloso a cui sono state date 48 ore. Non è stato chiarito chi fosse, ma tutto lascia intendere che si trattasse di un cittadino polacco, che aveva lavorato negli archivi dell'ufficio di registro di Varsavia, arrestato il giorno prima con l'accusa di collaborare con i servizi segreti russi (FSB). Tutte accuse "senza fondamento, provocatorie e arbitrarie", hanno risposto da Mosca in un clima da Guerra Fredda.

Oggi come allora, a un'azione corrisponde una contro risposta della stessa entità, se non maggiore. Il timore che il nemico possa entrare in possesso di documenti riservati è alto, specie se si parla di un Paese – la Russia – che nel corso degli ultimi vent'anni ha dimostrato di avere la chiave per infiltrarsi all'interno degli altri Paesi. A gennaio il Dipartimento di Stato ungherese ha subito diversi attacchi hacker ad opera dei russi, da quanto scrive l'indipendente Telex. La situazione andrebbe avanti da un decennio, quando Viktor Orban – che non ha mai nascosto la sua amicizia con Vladimir Putin - è stato eletto presidente. Da quel momento, "la diplomazia ungherese è diventata un libro aperto per Mosca", con i russi che riescono a conoscere con anticipo le mosse di Budapest. Eppure il fine ultimo non sarebbe l'Ungheria, bensì lo scambio di informazione dell'Alleanza Atlantica, di cui è membro. Anzi il ministro degli esteri ungherese Peter Szijjártó, che ha ricevuto la più alta onorificenza russa per uno straniero, sarebbe a conoscenza delle attività di infiltrazione russa ma non avrebbe mosso un dito di fronte alla minaccia.

Apparire come una potenza in grado di entrare quando e come vuole nel cuore dei governi ha il suo costo, ma la Russia sembrerebbe accettarlo di buon grado. Molto meno chi subisce le sue ingerenze. Gli Stati Uniti in primis. A pesare sulle relazioni con Mosca sono le accusa di un coinvolgimento russo nelle elezioni del 2016 per favorire la vittoria di Donald Trump contro Hillary Clinton e poi, quattro anni più tardi, contro Joe Biden – questa volta invano. Caso simile sembrerebbe essere accaduto in Francia nel 2017, ma in quell'occasione il candidato pompato dalla Russia, Marine Le Pen, non riuscì nell'impresa. Se fosse andata in modo diverso, è probabile che Parigi avrebbe puntato il dito contro Mosca con molta più decisione: come Washington, insomma.

Purtuttavia non è solo la paura di spionaggio la causa principale delle espulsioni. Il caso di avvelenamento dell'ex agente sovietico Sergej Skripal portò a una dura reazione, con Trump che cacciò sessanta diplomatici russi seguito via via dai Paesi europei. Un altro avvelenamento, quello del dissidente Alexei Navalny, e poi il suo arresto suscitarono ulteriore indignazione in tutto il mondo occidentale, con l'Alto rappresentante dell'Unione europea, Josep Borrell, volato a Mosca per chiederne la liberazione. Tornò dalla sua missione senza successo, umiliato dal ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov che parlò di un'Europa "inaffidabile" e che doveva pensare ai propri affari interni. Alle parole seguirono i fatti: i diplomatici di Germania, Polonia e Svezia vennero espulsi per aver partecipato alle proteste in piazza a Mosca di fine gennaio scorso, proprio a sostegno del blogger russo. Tempo qualche giorno e Berlino, Varsavia e Stoccolma presero la medesima decisione nei confronti dei funzionari russi.

Erano gli inizi dello scorso anno, che non si è concluso in modo differente. Alle cinquanta espulsioni di diplomatici russi ordinate a metà aprile da Joe Biden per il ruolo svolto dagli hacker russi - in particolare nelle elezioni e nell'attacco alla società di software SolarWinds -, Vladimir Putin rispose con la stessa moneta. "Vorrei sottolineare che non è colpa nostra", aveva dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, additando la colpa agli americani che "ci hanno costretto a giocare in questo modo". La tensione per le crescenti attività al confine con l'Ucraina e i ricatti russi sul gas facevano solo da contorno, mentre oggi sono diventate il fulcro del problema nelle relazioni tra Casa Bianca e Cremlino, mai così basse dai tempi della Guerra Fredda. A loro si aggiungono gli Stati europei, che vedono tornare i propri diplomatici da Mosca mentre quelli russi fanno il percorso inverso, in una guerra diplomatica che è tutto fuorché utile per la risoluzione del conflitto sul campo.